Manusia sejak dahulu kala selalu menatap langit. Bagi nenek moyang, bintang bukan sekadar titik cahaya, melainkan peta kosmos, penunjuk arah, bahkan simbol takdir. Langit dipenuhi cerita mitologis: dewa-dewi, naga raksasa, hingga kisah cinta yang dibekukan menjadi rasi bintang. Namun di Yunani Kuno, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, lahir cara pandang baru. Alih-alih melihat langit sebagai panggung mitos, mereka mulai menafsirkannya dengan rasio.

Di sinilah matematika dan astronomi Yunani awal menemukan pijakannya: bukan lagi ritual atau mitos, melainkan upaya menjelaskan dunia dengan pola, hukum, dan angka. Tradisi ini menjadi salah satu tonggak lahirnya sains Barat, memengaruhi ilmu pengetahuan hingga hari ini.

Artikel ini akan membentangkan perjalanan dari Pythagoras hingga Hipparchus, dari mistisisme angka hingga pengamatan presisi bintang, sembari mengurai mengapa warisan ini masih terasa relevan di zaman kecerdasan buatan dan teleskop luar angkasa.

Pythagoras dan Harmoni Angka

Nama pertama yang tidak mungkin dilewatkan adalah Pythagoras (sekitar 570–495 SM). Ia bukan sekadar matematikawan, tetapi juga seorang guru spiritual. Di kalangan pengikutnya, angka bukan hanya simbol abstrak, melainkan substansi yang membentuk realitas.

Bagi Pythagoras, dunia ini dapat dijelaskan lewat bilangan. Harmoni musik, misalnya, bukan sekadar soal telinga manusia, tetapi hasil perbandingan matematis pada panjang senar. Sebuah senar yang panjangnya dipotong separuh menghasilkan nada satu oktaf lebih tinggi—rasio sederhana yang melahirkan harmoni universal.

Lebih dari sekadar teori musik, Pythagoras memperkenalkan gagasan bahwa keteraturan kosmos dapat dijelaskan dengan angka. Inilah dasar filosofi matematika sebagai “bahasa semesta”—sebuah ide yang terus hidup hingga ke zaman Newton dan Einstein.

Teorema yang menyandang namanya—hubungan kuadrat sisi-sisi segitiga siku-siku—menjadi ikon matematika. Namun bagi Pythagoras, rumus itu bukan sekadar soal segitiga, melainkan kebenaran universal. Setiap bentuk di alam, setiap keteraturan, sesungguhnya bisa dipahami lewat proporsi matematis.

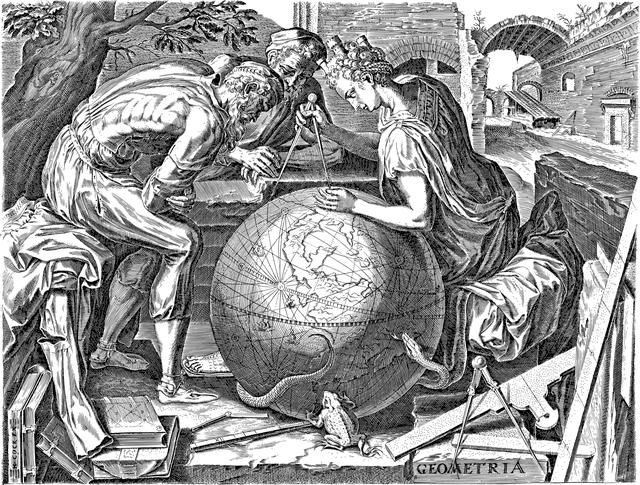

Plato: Geometri dan Kosmos

Jika Pythagoras melihat angka sebagai harmoni, Plato (427–347 SM) melihat geometri sebagai pintu menuju dunia ide. Di Akademia—sekolah filsafat yang ia dirikan di Athena—terpampang tulisan terkenal: “Jangan masuk jika tidak memahami geometri.”

Bagi Plato, dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Geometri adalah jalan untuk mendekati kesempurnaan itu. Lingkaran di dunia nyata mungkin tidak pernah sempurna, tetapi konsep lingkaran dalam dunia ide bersifat abadi dan tak berubah.

Pandangan ini erat kaitannya dengan astronomi. Plato percaya bahwa langit malam bukan sekadar dekorasi kosmik, melainkan representasi keteraturan ilahi. Planet-planet bergerak menurut pola matematis yang dapat dipahami. Dalam Timaeus, ia menggambarkan kosmos sebagai makhluk hidup raksasa yang diatur oleh rasio dan proporsi.

Dengan kata lain, bagi Plato, astronomi adalah cabang filsafat. Menatap bintang berarti mencoba mengintip tatanan dunia ide. Maka tidak heran jika generasi setelahnya, termasuk muridnya, menekankan pentingnya matematika dalam menjelaskan gerakan benda langit.

Aristoteles: Kosmos yang Bertingkat

Berbeda dari Plato, Aristoteles (384–322 SM) lebih menekankan pengamatan empiris. Ia menolak gagasan dunia ide sebagai realitas utama. Bagi Aristoteles, dunia nyata inilah yang harus dipahami.

Dalam kerangka kosmologinya, bumi berada di pusat alam semesta (geosentrisme). Langit terdiri dari lapisan-lapisan bola konsentris yang menggerakkan bulan, matahari, planet, dan bintang tetap. Gerakan langit dianggap sempurna, berbentuk lingkaran, sedangkan bumi adalah tempat perubahan, ketidaksempurnaan, dan kefanaan.

Meskipun kemudian teori geosentris ini terbantahkan, Aristoteles memberikan warisan penting: ia mencoba membangun sistem kosmos yang koheren, bukan sekadar cerita mitos. Pandangan ini bertahan lebih dari seribu tahun, mendominasi pemikiran Eropa hingga Copernicus dan Galileo datang menantangnya.

Euclid dan Geometri Sistematis

Di bidang matematika, Euclid (sekitar 300 SM) adalah figur monumental. Karyanya, Elements, bukan sekadar buku teks, melainkan struktur logis dari geometri. Ia memulai dari aksioma sederhana—kebenaran dasar yang tidak perlu dibuktikan—lalu membangun teorema demi teorema hingga menciptakan sistem yang lengkap.

Metode deduktif Euclid menjadi teladan bagi ilmu pengetahuan: dari prinsip umum menuju kesimpulan logis. Elements dipakai sebagai buku ajar lebih dari dua ribu tahun, menjadikannya salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah manusia.

Hipparchus: Astronomi yang Lebih Presisi

Jika Pythagoras dan Plato memberi dasar filosofis, Hipparchus (190–120 SM) membawa astronomi Yunani ke ranah teknis dan presisi. Ia mengembangkan trigonometrinya sendiri untuk menghitung posisi bintang dan planet.

Salah satu pencapaiannya adalah menemukan presesi ekuinoks, yaitu pergeseran perlahan arah sumbu rotasi bumi. Temuan ini sangat maju untuk zamannya, menunjukkan betapa tajam pengamatan Hipparchus terhadap gerakan langit.

Ia juga menyusun katalog bintang yang cukup rinci, membuka jalan bagi astronomi observasional. Di tangannya, astronomi benar-benar menjadi ilmu, bukan sekadar spekulasi filosofis.

Dari Mistisisme ke Ilmu

Matematika dan astronomi Yunani awal memperlihatkan transformasi penting: dari mistisisme menuju ilmu pengetahuan.

-

Pada tahap awal, angka dan bintang masih dipenuhi makna religius atau simbolis.

-

Namun perlahan, pendekatan rasional mengambil alih: teori, perhitungan, observasi.

-

Dengan itu, lahirlah tradisi ilmiah yang kelak diwarisi Romawi, dunia Islam, lalu Eropa modern.

Ilmu pengetahuan tidak lahir tiba-tiba. Ia berakar dari keinginan manusia untuk mencari keteraturan, dari rasa kagum terhadap langit malam, hingga keberanian untuk percaya bahwa semesta bisa dipahami oleh akal.

Relevansi di Zaman Modern

Sekilas, membicarakan Pythagoras atau Hipparchus di era teleskop James Webb dan komputasi kuantum tampak kuno. Namun justru di situlah relevansinya.

Pertama, cara berpikir yang mereka wariskan masih menjadi fondasi ilmu modern: bahwa fenomena alam bisa dijelaskan dengan hukum matematis. Kedua, gagasan bahwa kosmos memiliki keteraturan masih hidup dalam pencarian ilmiah hari ini—entah itu teori relativitas Einstein atau pencarian “teori segalanya” dalam fisika.

Lebih jauh, warisan Yunani juga menunjukkan bahwa sains bukanlah sekadar akumulasi data, melainkan juga pencarian makna. Mengapa kita peduli pada bintang, angka, atau hukum gravitasi? Karena di balik semua itu ada kerinduan manusia untuk memahami tempatnya di alam semesta.

Penutup

Matematika dan astronomi Yunani awal adalah kisah tentang bagaimana manusia mulai menukar mitos dengan logos. Dari Pythagoras yang melihat angka sebagai harmoni, Plato yang menempatkan geometri sebagai kunci kosmos, Aristoteles yang merumuskan sistem geosentris, hingga Hipparchus yang melakukan pengamatan presisi—semuanya adalah bagian dari perjalanan panjang menuju sains modern.

Hari ini, ketika kita menghitung lintasan roket atau menafsirkan data teleskop luar angkasa, kita sesungguhnya sedang melanjutkan warisan Yunani. Mereka mungkin tidak mengenal relativitas, teleskop Hubble, atau AI, tetapi mereka tahu satu hal penting: bahwa semesta bisa dimengerti.

Dan bukankah itu inti dari ilmu pengetahuan—keberanian untuk percaya bahwa langit malam bukan sekadar misteri, melainkan teka-teki yang menunggu diurai oleh akal manusia?