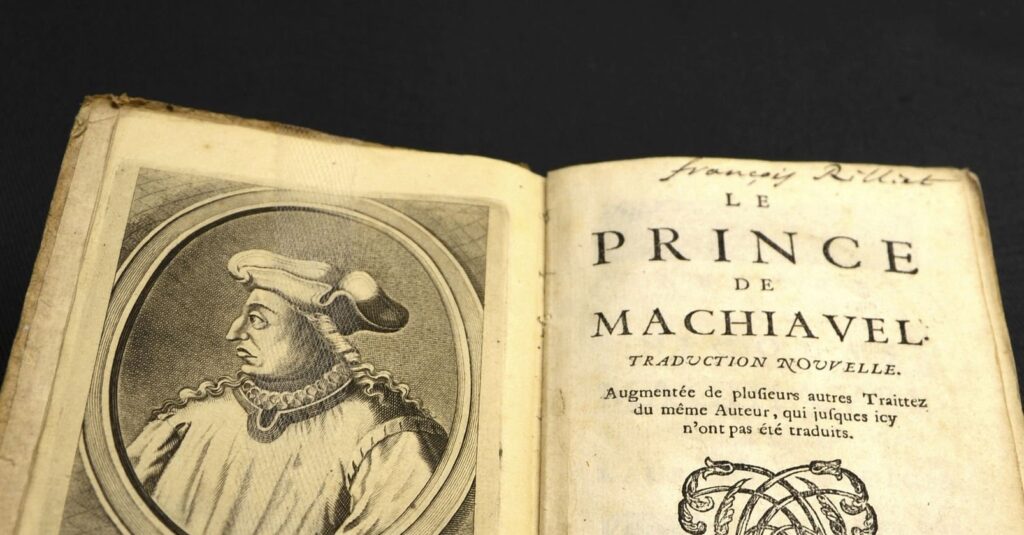

Literasix — Di lorong-lorong gelap Firenze abad ke-16, politik bukanlah seni merawat kebaikan, melainkan permainan mempertahankan kekuasaan. Kota-kota Italia kala itu bagai papan catur: penguasa jatuh, keluarga bangsawan saling menelikung, dan Paus di Roma tak segan mencabut pedang demi menegakkan kehendaknya. Dari kegaduhan inilah lahir seorang penulis kurus dengan pena yang lebih tajam dari pedang, Niccolò Machiavelli. Ia bukan bangsawan, bukan pula paus atau raja, melainkan birokrat yang dipecat, dipenjara, bahkan disiksa—namun dari reruntuhan kariernya lahir kitab kecil yang mengguncang sejarah: Il Principe (Sang Penguasa).

Machiavelli menulis dengan dingin, tanpa basa-basi moral, seolah berkata: “Inilah politik, telanjang, tanpa selubung kebajikan.” Bagi sebagian orang, ia adalah guru kelicikan, pelopor realisme politik yang menghalalkan segala cara. Bagi yang lain, ia adalah peringatan jujur bahwa kekuasaan selalu lebih kompleks daripada khotbah gereja. Apa pun penilaiannya, nama Machiavelli telah menjadi sinonim bagi strategi, tipu daya, dan politik tanpa ilusi. Ia menyingkap wajah penguasa, bukan sebagaimana seharusnya, melainkan sebagaimana adanya.

Siapa Machiavelli?

Niccolò Machiavelli lahir di Florence pada 3 Mei 1469 dan meninggal pada 21 Juni 1527. Namanya sering memicu reaksi emosional karena ia menjadi simbol debat panjang tentang etika dan praktik kekuasaan. Dalam wacana populer, ia kerap disingkat menjadi ikon tipu daya politik—sebuah tafsir yang menyederhanakan pemikirannya sampai kehilangan nuansa. Namun untuk memahami Machiavelli secara adil kita harus menyingkirkan dua kecenderungan: pertama, memuja secara buta sebagai jembatan menuju efektivitas politik tanpa batas etis; kedua, mengutuknya sebagai dalang kejahatan moral tanpa melihat konteks.

Machiavelli menulis pada masa ketika institusi politik rapuh dan ancaman kekerasan nyata. Dia bukan sekadar penulis strategi; ia juga kolektor pengalaman diplomatik dan observator yang menaruh perhatian pada detail praktik pemerintahan sehari-hari—bagaimana wilayah direbut, bagaimana koalisi dibangun, bagaimana perjanjian dilanggar dan mengapa.

Pemikiran Machiavelli sering dilihat melalui kacamata kontroversi namun kerangka analitisnya juga menawarkan alat untuk kritis terhadap pemerintahan modern. Dalam tulisan ini kita akan menelaah Machiavelli melalui lima subtopik: konteks historis, inti gagasan Il Principe, kritik dan paradoks moral, relevansi kontemporer, dan implikasi praktis yang dapat membantu warga dan pembuat kebijakan. Tujuan bukan untuk memuja ataupun mengutuk, melainkan memberikan pembacaan yang padat, kritis, dan aplikatif.

Sejarah kajian Machiavelli juga menarik: sepanjang abad ia menjadi objek interpretasi beragam—dari teolog yang memfitnahnya, filsuf yang memujanya, hingga politisi yang menggunakan sebagian idenya. Pembacaan modern cenderung lebih nuansa: sejarawan politik membedakan antara karya-karyanya yang berbeda tujuan—Il Principe sebagai teks praktis arah tunggal, Discorsi sebagai refleksi tentang republik dan partisipasi publik. Pemahaman semacam ini membantu kita menanggalkan klaim sederhana bahwa Machiavelli mengajarkan amoralitas total.

Sebaliknya, ia menawarkan toolkit analitis: cara membaca sumber daya politik, mengukur risiko, dan merancang institusi yang tangguh. Pembaca modern yang kritis dapat memanfaatkan toolkit ini untuk menilai fenomena kontemporer—bukan untuk meniru praktik gelap, tetapi untuk merancang mekanisme pencegahan. Di akhir bagian pendahuluan ini, penting diingat bahwa Machiavelli bekerja dalam kondisi ekstrem; membaca karyanya tanpa pengertian konteks berisiko menghasilkan distorsi moral dan historis.

Konteks Historis dan Pengalaman Politik

Italia pada masa Machiavelli adalah lanskap politik yang mudah berubah, penuh persaingan dan intervensi asing. Berbeda dengan konsep negara modern yang relatif terpusat, semenanjung Italia dibagi menjadi republik, dukat, dan kerajaan yang kerap bersaing. Florence sendiri adalah pusat perdagangan dan seni, tetapi juga arena faksi yang sengit antara kelompok elite, pedagang kaya, dan keluarga bangsawan. Struktur politik semacam ini menghasilkan ketidakpastian konstan—koalisi berubah, aliansi bersifat transaksional, dan kekerasan politik merupakan kemungkinan nyata. Machiavelli tumbuh dan bekerja dalam lingkungan semacam itu; ia bukan pengamat dari jauh tetapi pelaku administratif yang rutin berhadapan dengan dokumen, instruksi, dan negosiasi.

Sebagai sekretaris kedua Kantor Militer Republik Florence, ia diberi tugas yang beragam: menyusun laporan intelijen, mengatur urusan militer, dan melakukan misi diplomatik ke pengadilan Eropa. Pengalamannya mengunjungi istana-istana, bertemu panglima perang, dan menerima informasi dari berbagai pihak memperkaya wawasan empirisnya. Ia menyaksikan bagaimana keputusan pemimpin, sekadar rotasi pasukan atau penunjukan komandan, bisa menentukan nasib sebuah rezim.

Peristiwa kunci dalam hidup Machiavelli adalah kembalinya keluarga Medici pada 1512. Ketika Republik Florence runtuh dan Medici pulih, sejumlah birokrat republik dituduh berpartisipasi dalam konspirasi. Machiavelli dipenjara, diinterogasi, dan setelah bebas ia sempat “diasingkan” dari kehidupan politik aktif. Masa-masa ini memberi waktu baginya untuk menulis: bukan hanya Il Principe, tetapi juga kumpulan esai dan analisis sejarah politik tentang republik Romawi dan contoh-contoh klasik yang ia gunakan sebagai pembanding.

Machiavelli juga dipengaruhi oleh bacaan klasik. Ia mempelajari karya-karya Romawi seperti Livy, dan berusaha mengekstraksi pelajaran tentang bagaimana republik kuno berhasil membangun ketahanan institusional. Dalam Discorsi, Machiavelli menyingkap kekagumannya terhadap struktur pemerintahan Romawi yang mengkombinasikan elemen kekuasaan sentral dan pengawasan warga. Analisisnya tidak romantis; ia mengidentifikasi kelemahan-kelemahan serta menilai bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan militer memengaruhi dinamika politik.

Perbedaan antara tentara bayaran dan pasukan yang tumbuh dari warga negara adalah salah satu tema penting: Machiavelli sangat kritis terhadap penggunaan tentara bayaran yang menurutnya rentan dikhianati dan tidak memiliki kepentingan jangka panjang terhadap kedaulatan negara. Semua pengalaman praktis ini menghasilkan pendekatan yang menekankan tindakan yang efektif dalam konteks konkret, dan mengapa ia sering dianggap sebagai pelopor realisme politik.

Inti Gagasan dalam Il Principe

Il Principe berfokus pada pertanyaan sederhana namun menuntut: bagaimana seorang penguasa mempertahankan kekuasaan dalam dunia yang tidak ideal? Machiavelli menolak untuk menjawab pertanyaan itu dengan teori moral abstrak; sebaliknya ia menawarkan diagnosis praktis dan pilihan-pilihan strategis. Satu gagasan sentral adalah pandangan realis tentang sifat manusia. Menurut Machiavelli, manusia cenderung bertindak demi kepentingan sendiri, dipengaruhi oleh keuntungan, rasa takut, dan kesempatan. Dengan asumsi ini, penguasa harus merancang kebijakan yang memperhitungkan kecenderungan tersebut agar negara tidak mudah runtuh.

Selanjutnya, Machiavelli menempatkan militer sebagai pilar utama negara. Ia menentang bergantung pada tentara bayaran yang mungkin meninggalkan medan pertempuran ketika bayaran terhenti atau ketika peluang yang lebih menguntungkan muncul. Sebaliknya, ia mendukung pasukan yang memiliki keterikatan terhadap negara, baik berupa pasukan asli atau milisi yang terlatih. Ketergantungan pada kekuatan asing dianggap berisiko besar karena kepentingan asing tidak selalu sejalan dengan kestabilan lokal.

Selain aspek militer, Machiavelli memberi perhatian pada peran citra dan manipulasi simbolik. Ia menyadari bahwa persepsi publik tentang keadilan, kemurahan, dan ketegasan dapat menentukan loyalitas. Maka strategi pencitraan adalah bagian dari governance: seorang penguasa harus mampu menampilkan kebajikan yang diperlukan untuk legitimasi, meski tindakan nyata mungkin berbeda saat situasi menuntutnya. Di sinilah lahir kontradiksi etis yang sering dikritik: tampilan kebajikan boleh jadi hanya topeng, sementara keputusan nyata dibuat berdasarkan kebutuhan stabilitas.

Contoh-contoh historis yang Machiavelli gunakan memperjelas pendekatannya. Ia merujuk pada tokoh-tokoh seperti Cesare Borgia yang dianggapnya cerdik karena mampu mengkonsolidasikan wilayah melalui kombinasi kecerdikan politik dan penggunaan kekerasan selektif. Namun Machiavelli juga mencatat kegagalan pemimpin lain yang terlalu mengandalkan baik sifat baik hati maupun retorika tanpa kekuatan nyata. Intinya, Machiavelli bukan mempromosikan amoralitas untuk kepuasan pribadi; ia menekankan analisis risiko dan pilihan praktis ketika kondisi menuntut keputusan keras.

Sebuah frasa yang sering disalahpahami adalah rekomendasi Machiavelli bahwa ‘lebih baik ditakuti daripada dicintai’. Ini bukan ajakan untuk menimbulkan kebencian, melainkan analisis keseimbangan psikologis: cinta bisa goyah ketika kepentingan bertentangan, sementara rasa takut terhadap hukuman yang adil cenderung mempertahankan ketaatan. Namun Machiavelli berulang kali memperingatkan bahwa ketakutan harus diimbangi sehingga tidak memicu kebencian yang mendalam. Dengan kata lain, tindakan keras harus berhitung dan bersifat terukur.

Di sisi lain, Machiavelli melihat nilai penting dalam membangun legalitas institusional. Negara yang kuat menurutnya bukan semata hasil kebijaksanaan seorang pangeran, melainkan produk kombinasi lembaga, hukum, dan kemampuan militer. Maka dari itu, Il Principe yang tampak terfokus pada individu penguasa sebenarnya juga mengandung pelajaran untuk memperkuat mekanisme negara. Kejelasan tentang sumber legitimasi, kewenangan yang terukur, dan tata kelola yang dapat menahan kecenderungan arbitrer menjadi bagian dari solusi jangka panjang yang Machiavelli akui.

Kritik, Paradoks Moral, dan Pembelaan

Sejak pertama kali beredar, karya Machiavelli mengundang kecaman. Gereja dan moral tradisional merasa terancam karena pendekatan Machiavelli tampak merendahkan prinsip-prinsip etika yang selama ini menjadi landasan legitimasi otoritas. Bagi banyak pembaca, gagasan tentang mengingkari janji jika situasi mengharuskan merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan publik yang mendasar. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar: jika semua aktor politik menganggap janji sebagai alat taktis semata, praktik politik akan mudah kehilangan dasar moral yang memungkinkan kerja sama jangka panjang.

Selain itu, kritik modern menyoroti potensi bahaya struktur otoriter: interpretasi sempit Machiavelli yang menekankan efektivitas dapat dengan mudah diselewengkan oleh aktor yang haus akan kekuasaan. Dalam konteks tanpa institusi yang kuat, anjuran pragmatisme yang memberatkan tindakan keras akan membuka jalan bagi penindasan. Kritik ini relevan dalam sejarah modern ketika rezim-rezim otoriter merujuk pada logika stabilitas untuk membenarkan pembatasan kebebasan.

Ada pula kritik epistemologis: beberapa sarjana menilai bahwa Machiavelli terlalu bergantung pada contoh kasus yang bersifat anekdot dan tidak selalu sistematis. Pendekatannya yang lebih deskriptif daripada teoretis membuat beberapa pembaca kesulitan menerapkan rekomendasinya secara konsisten dalam berbagai konteks yang berbeda.

Namun pembelaan terhadap Machiavelli menyodorkan bantahan penting. Pertama, membaca Il Principe secara terpisah dari Discorsi adalah kesalahan metodologis: Discorsi menempatkan perhatian pada lembaga-lembaga republik, partisipasi warga, dan mekanisme checks and balances. Machiavelli tidak blind terhadap manfaat institusi dan kedaulatan hukum; ia hanya merinci pilihan praktis seorang penguasa ketika situasi mendesak.

Kedua, Machiavelli sering bersifat ironis atau retoris—beberapa pernyataannya lebih sebagai provokasi untuk memancing refleksi daripada ajakan literal untuk bertindak semena-mena. Paradoks moral Machiavelli kemudian berubah menjadi bahan refleksi yang berguna: ia memberi tahu kita bagaimana kekuasaan cenderung beroperasi, dan sekaligus memperingatkan bahwa pengetahuan semacam ini harus diimbangi regulasi normatif. Oleh karena itu pembela Machiavelli mengajak pembaca menggunakan pemikirannya untuk memperkuat pengawasan publik dan institusi, bukan menuruti godaan oportunisme.

Reinterpretasi modern juga memandang Machiavelli sebagai penulis yang membuka jalan bagi teori politik empiris. Alih-alih sekadar manual amoral, karyanya menjadi titik awal bagi pemikiran tentang stabilitas, legitimasi, dan desain institusi. Pembaca kontemporer dapat memanfaatkan Machiavelli sebagai alat analitis: menggali mengapa sebuah kebijakan bekerja, bagaimana kepemimpinan merespons tekanan, dan di mana titik lemah sistem yang memungkinkan penyalahgunaan. Dengan kata lain, kritik terbaik terhadap Machiavelli adalah menggunakannya sebagai dasar untuk memperbaiki struktur, bukan menirunya.

Relevansi Kontemporer dan Penutup

Machiavelli tetap relevan karena ia menyoroti dimensi praktik yang tak lekang oleh zaman: konstruksi legitimasi, politik citra, urgensi keamanan, dan keterbatasan moral dalam kondisi ekstrem. Di era digital, prinsip-prinsip ini muncul dalam bentuk baru: kampanye politik yang dikelola dari balik layar, operasi opini di media sosial, serta tekanan keamanan yang kadang digunakan untuk meredam oposisi. Memahami Machiavelli membantu kita membaca pola-pola tersebut dan merancang jawaban institusional.

Untuk konteks Indonesia, penerapan pelajaran Machiavelli bersifat pragmatis sekaligus normatif. Secara pragmatis, pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa institusi pertahanan dan keamanan profesional, tidak mudah diperalat oleh kepentingan personal, serta tunduk pada aturan hukum. Legislator harus mempertahankan pengawasan terhadap kebijakan darurat sehingga istilah ‘stabilitas’ tidak menjadi dalih untuk pembungkaman. Secara normatif, masyarakat sipil perlu mengembangkan literasi politik yang kuat—mengerti cara kerja propaganda, mampu menguji klaim publik, dan aktif menagih hak-hak demokrasi.

Praktik yang dapat diusulkan meliputi: memperkuat peran media independen yang dapat memverifikasi klaim publik; mendukung pendidikan politik di tingkat sekolah menengah dan universitas agar warga lebih kritis terhadap narasi; memperkuat lembaga pengawas dan mekanisme whistleblower yang aman; serta memperkuat sistem hukum untuk menangani penyalahgunaan kekuasaan. Semua langkah ini merupakan respons atas diagnosis Machiavelli: jika kita tahu bagaimana kekuasaan bekerja, kita dapat membangun penghalang yang efektif.

Sebagai penutup, Machiavelli menantang pembaca untuk menerima realitas politik sekaligus bertindak. Ia membuka mata terhadap pilihan yang dilakukan penguasa, sementara tanggung jawab moral tetap berada pada publik dan institusi. Membaca Machiavelli bukan untuk menormalisasi kebejatan tetapi untuk mengenalinya lebih awal dan merancang respons kolektif. Oleh sebab itu, warisan Machiavelli paling bernilai bila menjadi sumber kecerdasan politik publik: alat untuk mengawasi, menuntut, dan memperbaiki kondisi publik agar demokrasi tidak hanya menjadi slogan tetapi praktik yang dilindungi oleh hukum dan kultur politik yang matang.