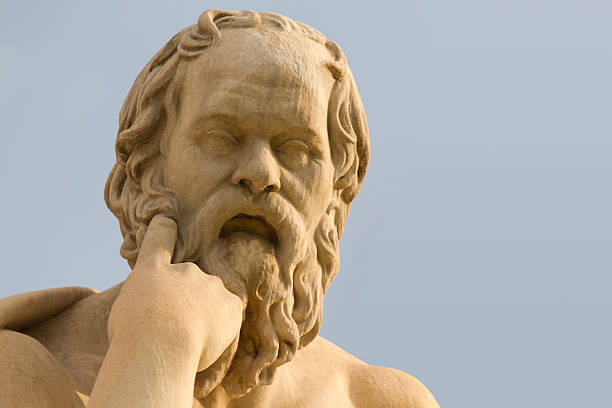

Literasix — Di jalan-jalan berdebu Athena abad ke-5 SM, seorang lelaki berwajah biasa, tanpa hiasan jubah mewah, berjalan tanpa alas kaki. Namanya Sokrates. Ia bukan politisi, bukan penyair, apalagi jenderal; namun dari mulutnya mengalir pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang bingung, gusar, sekaligus tercerahkan. Ia tidak menulis satu buku pun, tetapi gagasan-gagasannya mengubah arah peradaban.

Sokrates adalah paradoks hidup: seorang yang mengaku tak tahu apa-apa, tetapi justru dianggap paling bijak oleh orakel Delphi. Seorang yang dihukum mati oleh kotanya sendiri, tetapi dikenang sepanjang masa sebagai bapak filsafat moral Barat.

Kehidupan Awal dan Latar Sosial

Sokrates lahir sekitar tahun 469 SM di Athena, sebuah polis yang sedang berada di puncak kejayaan politik dan budaya setelah berhasil mengalahkan Persia. Ayahnya, Sophroniskos, seorang pemahat batu, dan ibunya, Phainarete, seorang bidan. Dari keluarga sederhana itu lahir seorang anak yang kelak “melahirkan” cara berpikir baru bagi dunia.

Ia sempat menjadi prajurit hoplites dan dikenal berani dalam pertempuran. Namun, hidupnya lebih banyak dihabiskan di Agora, pasar dan pusat keramaian Athena. Di sana, Sokrates bukan menjual barang, melainkan bertukar pikiran. Ia menanyai siapa pun yang ditemuinya: pemuda, politisi, penyair, bahkan pedagang, tentang hal-hal mendasar—keadilan, kebajikan, keberanian, dan kebahagiaan.

Lingkungan Athena kala itu sedang dipenuhi oleh kaum sofis, guru-guru retorika yang mengajarkan seni berbicara demi uang. Sokrates menentang arus itu: ia mengajarkan bahwa kebenaran tak bisa dijual, dan pengetahuan sejati hanya bisa dicapai lewat dialog, bukan retorika kosong.

Metode Elenchus: Seni Menghancurkan Kepastian

Sokrates terkenal dengan metode elenchus atau dialektika, yang kini dikenal sebagai “metode Sokrates”. Ia tidak memberi kuliah, tetapi bertanya. Pertanyaan itu sederhana, tetapi berlapis. Lawan bicaranya dipandu untuk menguji keyakinannya sendiri, hingga akhirnya menyadari bahwa mereka tidak tahu apa-apa.

Contohnya, ketika seseorang berkata, “Keberanian adalah melawan musuh di medan perang,” Sokrates akan bertanya:

- Apakah keberanian hanya di medan perang?

- Bagaimana dengan melawan hawa nafsu atau ketidakadilan?

- Jika seseorang melawan tanpa pengetahuan, apakah itu masih disebut berani?

Melalui proses itu, definisi awal runtuh, dan lahirlah pencarian baru. Hasilnya bukan jawaban final, melainkan kesadaran akan ketidaktahuan. Inilah yang ia maksud ketika berkata: “Yang saya tahu hanyalah bahwa saya tidak tahu apa-apa.”

Etika dan Pencarian Kebajikan

Berbeda dari para filsuf pra-Sokrates yang sibuk memikirkan asal-usul kosmos—air, api, atom, atau apeiron—Sokrates menggeser perhatian filsafat ke dalam diri manusia. Baginya, persoalan utama bukanlah “dari apa dunia ini terbuat”, melainkan “bagaimana seharusnya manusia hidup”.

Ia menekankan bahwa kebajikan (arete) identik dengan pengetahuan. Menjadi baik berarti mengetahui apa yang benar; melakukan kejahatan hanyalah akibat dari ketidaktahuan. Maka, tugas filsafat adalah pendidikan moral melalui pencarian kebenaran.

Konsep ini revolusioner. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati (eudaimonia) bukan terletak pada kekayaan atau kekuasaan, melainkan pada jiwa yang selaras dengan kebajikan. Dengan kata lain, filsafat adalah seni hidup.

Sokrates dan Politik Athena

Athena, tempat lahir demokrasi, adalah kota yang penuh perdebatan publik. Namun demokrasi Athena juga rapuh: intrik politik, perang Peloponnesos melawan Sparta, serta eksekusi dan pengasingan tokoh-tokoh besar menjadi pemandangan biasa.

Sokrates sendiri tidak menulis teori politik formal, tetapi tindakannya menunjukkan sikap politik. Ia menolak ikut serta dalam tindakan tidak adil meskipun diperintahkan oleh negara. Ia juga menolak kabur ketika dijatuhi hukuman mati, dengan alasan bahwa melawan hukum berarti merusak dasar kota yang ia cintai.

Ironisnya, meskipun mengajarkan kebajikan, ia dituduh merusak moral generasi muda dan tidak menghormati dewa-dewa kota. Tuduhan itu sebagian dipicu oleh fakta bahwa murid-muridnya—seperti Kritias dan Alkibiades—terlibat dalam kudeta oligarki yang mengguncang Athena.

Persidangan dan Kematian

Pada tahun 399 SM, Sokrates diadili. Tuduhan resmi: tidak menghormati dewa-dewa negara dan memperkenalkan dewa baru, serta merusak moral pemuda.

Plato, muridnya, menggambarkan persidangan itu dalam Apologia. Di sana, Sokrates tampil bukan sebagai pembela diri yang penuh ketakutan, melainkan sebagai filsuf yang teguh pada prinsipnya. Ia berkata bahwa dirinya ibarat “lalat pengganggu” bagi kuda besar bernama Athena, yang membuat kota itu tetap terjaga dari kelalaian.

Juri memutuskan ia bersalah. Alih-alih memohon belas kasihan, ia mengusulkan “hukuman” yang mengejutkan: diberi makan gratis seumur hidup sebagai penghargaan atas jasanya. Tentu saja itu membuat juri semakin geram. Akhirnya ia dijatuhi hukuman mati dengan cara meminum racun hemlock.

Di penjara, ia menolak melarikan diri meski ada kesempatan. Dalam Phaedo, Plato menggambarkan detik-detik terakhirnya: Sokrates meminum racun dengan tenang, berbicara tentang keabadian jiwa, lalu rebah dan mati.

Warisan dan Pengaruh

Sokrates tidak menulis apa pun. Semua yang kita ketahui datang dari murid-muridnya, terutama Plato, juga dari Xenophon dan kritikusnya, Aristophanes. Meski demikian, warisannya abadi dalam beberapa hal:

- Metode bertanya – digunakan hingga kini dalam pendidikan, hukum, bahkan psikologi.

- Filsafat moral – ia menekankan etika sebagai inti kehidupan manusia.

- Contoh hidup – ia memperlihatkan bahwa filsuf bukan hanya pemikir, tetapi juga teladan keberanian moral.

- Inspirasi politik – meski tidak sistematis, gagasannya menginspirasi Plato dan Aristoteles, yang membentuk fondasi teori politik Barat.

Russell dalam History of Western Philosophy menyebut Sokrates sebagai titik balik besar: ia mengalihkan filsafat dari spekulasi kosmologis ke persoalan manusia, membuka jalan bagi etika dan epistemologi modern.

Sokrates di Mata Dunia Modern

Hari ini, nama Sokrates melampaui batas sejarah. Ia hadir dalam ruang kelas, pengadilan, dan diskusi filsafat. Metode Sokrates dipakai untuk menguji argumen hukum. Psikoterapi kognitif pun mengadopsi pendekatan dialogisnya. Bahkan dalam politik modern, perannya sebagai pengganggu status quo tetap relevan.

Di sisi lain, kisahnya juga mengingatkan kita bahwa masyarakat bisa saja menghukum orang bijak. Ia adalah simbol kebebasan berpikir, tetapi juga korban dari intoleransi politik. Sokrates menjadi cermin bahwa kebijaksanaan dan keberanian intelektual sering kali datang dengan harga mahal.

Penutup

Sokrates bukanlah dewa, bukan pula nabi; ia seorang manusia yang penuh kontradiksi: miskin, sederhana, namun berpengaruh besar. Ia tidak menawarkan jawaban final, melainkan keberanian untuk bertanya.

Dari racun yang diminumnya lahir warisan yang tidak mati: filsafat sebagai pencarian tak berkesudahan akan kebenaran. Dan mungkin benar kata orakel Delphi—tidak ada yang lebih bijak daripada orang yang sadar bahwa dirinya tidak tahu.